ESCRITOR

Fernando González Viñas: «Los emigrantes participaban de ser juerguistas y cumplir con el orden alemán»

El autor ha reunido su experiencia de niño en Alemania y la de su familia para plasmar la vida de un yeyé casi anacrónico en una novela gráfica

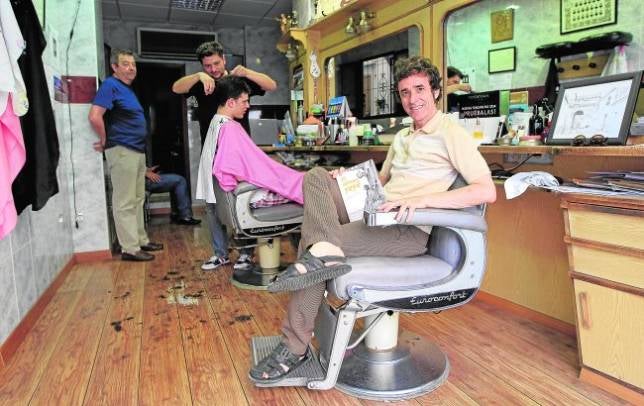

El DNI de Fernando González Viñas dice que nació en Villanueva del Duque,pero su infancia, entre 1971 y 1978, la pasó en Alemania, en la Selva Negra. Del recuerdo de aquellos años en la pequeña ciudad de Orbendorf ha sacado el guión para «El último yeyé», una novela gráfica dibujada por José Lázaro, editada por el sello cordobés Berenice. Es un retrato de la emigración española al país germano con un protagonista también real, su tío Ruperto, que tuvo un grupo llamado Los Mantas y que representa al español que «conquista» a los alemanes con una mezcla de seducción y picaresca.

—El personaje protagonista, Ruperto, llama mucho la atención. Al principio parece quimérico y con la cabeza llena de pájaros, pero termina por triunfar en Alemania y salirse con la suya.

—Sí, sí. De alguna manera es un protagonista idealizado, porque yo, que he sido niño emigrante allí, todo esto lo tengo de primera mano. De hecho el personaje está basado en mi tío Ruperto, que realmente monta en Alemania el grupo Los Mantas. Tiene en contra a sus hermanos, a esos otros emigrantes que se creen que simplemente están allí para trabajar y para seguir el orden alemán. Él llega para «enseñarles» que también se pueden hacer las cosas de otra manera, a la española.

—Y lo consigue.

—Al final, cuando su hermano asume que él ha triunfado de otro modo, lo que trato de decir es que incluso los españoles que no se dedicaron a tocar en un grupo yeyé, también habían triunfado como españoles, porque el fin de semana estaban en el centro español y tomaban cubalibres hasta altas horas de la mañana. Pero luego, a las siete de la mañana, había que estar en la fábrica. Y estaban. Participaban en la dualidad española de ser juerguistas y disfrutar de la vida, pero cumplían con el orden estricto alemán, de ser puntuales y productivos, y eran muy apreciados en las fábricas y a nivel social por los alemanes.

—¿En aquella época, en el año 1974, no estaba ya pasado de moda lo yeyé?

—Claro, la novela la sitúo en 1974 y lo que trato de contar es el fin del movimiento yeyé y de la emigración española. En 1973 llega la crisis del petróleo, que provoca que las fábricas en Alemania empiecen a despedir gente y los españoles empezaran a volver gradualmente. A principios de los 80 la mayoría de los españoles ya había vuelto. El año 1974 supone que la emigración se está acabando y en la novela aparecen muchos ingredientes que vuelven. También es el fin del movimiento yeyé, con la aparición de la música discotequera. El propio protagonista se da cuenta de que ha llegado tarde tanto a la emigración como a lo que trataba de representar. El movimiento yeyé en el fondo está contado como el no ser el normal, el de los pelos largos, que llevaba las uñas pintadas de negro y que trataba de vivir de otra cosa que no fuera de lo que vivían los demás, ser un poco más moderno. Son dos fines de época.

—En el choque de los culturas, parece que aunque los españoles admiren la cultura alemana. También muchos de ellos buscan los valores del sur y el hedonismo.

—Sí, de hecho, al Centro Español, al llegar el fin de semana, iban muchos alemanes, porque decían que sabían disfrutar de la vida, se divertían y se reían. Ellos son un pueblo muy serio. Y más donde está situada la novela: Orbendorf, que es la zona de la Selva Negra, que son como los agarrados de Alemania. Muchas veces el complejo estaba en nosotros. Sitúo una escena en la que van a buscar una batería tirada por los alemanes y ven a niños españoles recogiendo juguetes que ya no les sirven a los alemanes, y eso lo he hecho yo, porque sabía que una vez al mes lo hacían. Igual que ahora aquí en España los españoles los tiran prácticamente nuevos. Pero luego también reivindicabas lo tuyo, y con cosas pequeñas, como los calamares fritos o las bolsas de pipas. Y jugabas al fútbol igual que ellos o mejor.

—¿Era difícil ver cosas así?

—A veces era complicado. En el año 1974 fue el Mundial de Alemania. No nos clasificamos porque jugamos un desempate en Alemania y perdimos contra Yugoslavia. Dos años antes hubo unos Juegos Olímpicos en la que no conseguimos más que una medalla de bronce en boxeo. Y los alemanes todos los días conseguían ocho o diez medallas la República Federal, más doce la República Democrática, aunque fueran dopados. Venías de un país chiquito, que no éramos nadie, pero nos quedaba la alegría y el ser los más divertidos en el recreo y en la fábrica.

—¿Ha escrito la biografía de Ruperto, su tío, o le ha añadido cosas de cosecha propia?

—Hay mucho de novela. He cogido los mimbres de la familia y he hecho un cesto que no estaba. A veces digo que es la biografía de mi tío porque en’ la familia de mi madre eran muy mentirosos y que queda muy bien que aunque las cosas no fueran verdad, en el fondo eran un personaje que aunque se exageraban las cosas, también te las podías creer si lo conocías. Ese ansia de vivir es lo que trato de mostrar en la figura de Ruperto, al que las alemanas se lo comen. Es realmente él mismo, cuando el resto de los españoles tratan de ser más alemanes. Y siendo él mismo, triunfa de cara al resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete