Historia de un Triunfo

La estatua de San Rafael se pagó con la herencia de un obispo. El prelado Tarancón la regaló a la ciudad en 1850

El año de 1782, el presbítero Gregorio Pérez entregó a la imprenta de Andrés de Sotos, en la calle de Bordadores en Madrid, un librito que lleva por título «Descripción histórica del Triunfo que erigió a San Rafael, Custodio de Córdoba, su obispo el Ilustrísimo Señor Don Martín de Barcia, a las puertas de su palacio». El libro estaba dedicado a Baltasar de Yusta Navarro, quien sucedió De Barcia en la Silla de Osio, y su autor fue responsable del proyecto. Hoy, es un testimonio impagable de la historia de un lugar.

Gregorio Pérez explica en su memorial que la decisión de la construcción se produjo a raíz de un desastre natural, «el grande terremoto del año de 1755». Martín de Barcia — «aquel corazón grande, magnánimo, magestuoso»— pensó que la ciudad se había librado de aquellos estragos por intervención de la Divina Providencia y que San Rafael había tenido algo que ver.

Triunfo de San Rafael

Existen precedentes, dice el libro, del uso de esa zona, hoy llamada Plaza del Triunfo. En 1278, se produjo un brote de peste a raíz del sitio de Algeciras. El contagio cesó en la ciudad, se creía, por las visiones de Fray Simón de Sousa, que instó a que se colocase una imagen de San Rafael «en lo alto de la torre de la Iglesia Catedral».

En ese mismo siglo XIII, el obispo Don Pascual creó en el solar del actual Triunfo el primer y único centro sanitario que tuvo esta ciudad durante muchos años, el llamado Hospital de Ahogados. Allí iban los pobres a ser tratados. Don Pascual pidió ser enterrado en esa misma zona como un símbolo de su compromiso social.

Dada la anfluencia de enfermos a la casa de salud, en 1363 la Iglesia optó por crear el Hospital de San Sebastián, actual palacio de congresos, más moderno y amplio. Ambos estuvieron abiertos durante años aunque los cuidados y el presupuesto eclesiástico se centraron en el nuevo equipamiento. El Hospital de Ahogados quedó arrasado por las crecidas del río. Para 1470, la falta de cuidados del edificio original y las catástrofes naturales acabaron por hacerlo desaparecer.

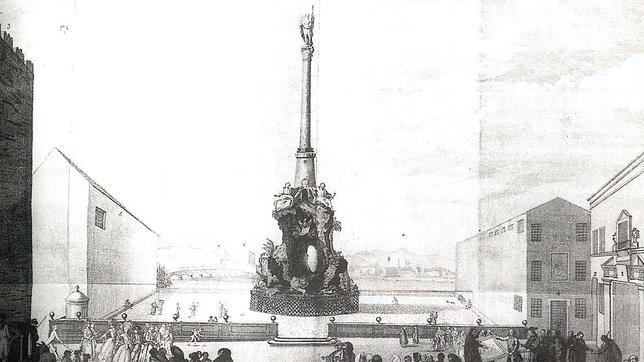

Grabado

El presbítero cuenta que por aquella época se produjo una turbación en la Iglesia y en España. En pleno conflicto sucesorio entre Enrique IV con su hermano Alonso, el señor de Priego y Montilla y hermano del Gran Capitán, Don Alonso de Aguilar, tomó la ciudad, detuvo al obispo (Don Pedro de Córdoba y Solier, partidario de Enrique IV), lo sacó de la ciudad en mula «con sus propias manos», incendió el Palacio Episcopal (ardieron canónigos, familiares y criados) y se apropió «con los de su partido» de las rentas eclesiásticas. Eso, al menos, cuenta el presbítero.

El Cabildo decidió tomar a su cargo «muchos de los negocios privativos de la Dignidad», entre otros, el solar de marras. Sobre la actual plaza del Triunfo, la institución eclesiástica creó un cementerio para los pobres que morían en el Hospital de San Sebastián. Legalmente, no era una propiedad eclesiástica sino propia del obispo que el Cabildo Catedralicio custodió en su ausencia, explica el presbítero. Por aquella fecha, se sacaron los huesos de Don Pascual, el obispo del siglo XIII, dejando solamente la tapa de la tumba. Allí ya solo quedaba en pie la iglesia del que fuera primer hospital de Córdoba.

El presbítero reconoce con pena que en el siglo XVIII, todo se había olvidado, el servicio que aquel solar había prestado a la ciudad. Tanto, que el municipio se apropió de la finca como si fuera suya «arrogándose el dominio y pertenencia del terreno». Y la Iglesia acabó comprándosela al Ayuntamiento. Lo hizo el Seminario de San Pelagio para construir sus caballerizas y sus oficinas. El trato se deshizo cuando empezaron a salir los cadáveres del cementerio originario. Aquello era terreno de la Iglesia. La devolución no fue de la finca completa sino de una pequeña parte.

Sobre la década de los 30 del siglo XVIII, se decidió erigir algo que recordase a San Rafael. Y la historia es apasionante. El Cabildo comisionó a Juan de Escalera y Mellado, residente en Roma, para buscar un diseñador adecado. La capital italiana era el ejemplo a imitar, el modelo que todos querían copiar. Hay que tener en cuenta el contexto: apenas unas décadas antes fallece Gian Lorenzo Bernini autor de obras como la Fuente de los Ríos. El proyecto de Nicola de Salvi de la Fontana di Trevi data de esa misma etapa.

El presbítero explica el primer diseño elegido de esta manera: «Tendría forma y figura de fuente, de invención sobre gradería y peñascos entre los quales se derramáse golpe de agua en mar, ó vaso, á manera de escollos, que denotasen el nacimiento del Betis de su vista inmediata, situándo en la cumbre de la montaña distintas efigies de Moros de mármol negro, recindidos y apresionados, en demostración de triunfar de ellos el Santo Archangel, Custodio de la Ciudad». De haberse llevado a cabo así, hoy tendríamos un hito políticamente incorrecto con musulmanes encadenados. La idea era derivar agua del Patio de los Naranjos para alimentar la nueva fuente. Se quiso hacer de mármol de Carrara emulando a la Piazza Navona de Roma como modelo a seguir en el diseño.

Hubo debate en el Cabildo y el proyecto no se aprobó. Se pensaba que no era serio y que, en los años de poca agua, la fuente estaría seca. Domingo Esgrijs y Simón Martínez, ambos de Palermo, remitieron un segundo proyecto, porque a Córdoba siempre le han gustado las maquetas. El presbítero asegura que era un zócalo con tres gradas, de piedra franca con rotura pasada y en su hueco «o gruta acomodado un león con targeta («adorno plano para inscripciones», dice la RAE) y en ella grabado el juramento del Santo Archangel». El conjunto aparecía coronado con una torre redonda y una columna, con la figura del Custodio y el pez de Tobías en forma de escudo. En total, 29 varas de alto.

El Cabildo dijo sí y empezaron las obras de cimentación. Se quería usar una gran columna descubierta en las excavaciones de las nuevas cárceles del Santo Oficio de la Inquisición, el actual Alcázar. Pero el tiempo pasó, los miembros del Cabildo murieron y la obra quedó parada, olvidada.

Martín de Barcia, el obispo promotor del Triunfo, fue nombrado en 1756 desde su silla en Ceuta. Fue él y el canónigo diputado, Pedro de Cabrera, quienes impulsaron la construcción final. El proyecto definitivo fue de Jean- Michel de Verdiguier, «pensionista que fue por su Magestad Chirstianísima en el Corte de Roma, Director Estatutario de la Real Academia de Marsella y Académico de Mérito de Escultura de la Real de San Fernando de estos Reynos».

Los cimientos se hicieron mucho más profundos. Tanto, que se llegó al lecho madre del río en el que se hizo una estacada entre aguas y arenas. Fue entonces cuando se halló la tapa del sepulcro de Don Pascual, que llevaba allí desde el siglo XIII. La decisión fue devolver los restos del prelado para que el Triunfo fuese, en realidad, una enorme tumba.

El presbítero define el diseño de forma exhaustiva. Habla del «exquisito jaspe» y la «estructura hermosa». En total, 33 varas castellanas de alto de las que tres pertenecen a la efigie de San Rafael. Con las figuras de San Acisclo y Santa Victoria al pie y Santa Bárbara, porque el obispo (que pagaba) era muy devoto. Las estatuas se enriquecieron con reliquias en 1771: un trozo del leño de la cruz de Cristo, otro del velo de la Virgen María, parte de la capa de San José y pedazos de hueso de San Pelagio Mártir de Córdoba y San Roque Confesor, entre otros objetos. Visitarlas daba cuarenta días de indugencia a los fieles.

Cada elemento de la iconografía del Triunfo tenía un significado. Desde referencias a la cría de caballos de la Bética hasta la palma de mármol que tiene que ver con la protección del Custodio. Una pieza de artillería mirando a la campiña por el auxilio de San Rafael «en terremotos y tormentas». La figura de un «sollo» («estar gordo como un sollo» hace referencia a un pez, el esturión) y un sábalo (una especie extinta) eran un homenaje al Guadalquivir donde se pescaban y fueron «en sus monedas señal de sus ciudades». Olivos, vides y mieses para vindicar la abundancia.

El Obispado no estaba dispuesto a reparar en gastos. Se mandó a gente a las mejores canteras hasta que se encontró material de enorme calidad en el cimiento del Monasterio de San Salvador de la Peña Melaria, en plena Sierra, uno de los más antiguos de Córdoba. La piedra era de los colores «roxo, morado, blanco, azul, ceniciento y negro». Se la compara con la columna de Antonino Pio.

De Barcia nunca pudo ver acabada la obra. Murió en 1771. Sí dejó dispuestas cantidades para su conclusión. Y esta es una parte curiosa de la historia del Triunfo. Los fondos procedían de su espolio, las rentas eclesiásticas obtenidas por un religioso que se quedaba la Iglesia a su deceso. El obispo Baltasar de Yusta Navarro —sucesor del sucesor de Barcia— libró 6.000 pesos de la herencia el 29 de junio de 1779 para la conclusión de las obras.

¿Significa eso que el Triunfo de San Rafael es de la Iglesia, que no es de la ciudad de Córdoba? En realidad, no. Y es necesario un trabajo de documentación histórica o de consultas a expertos en la materia. La pista la da el poeta y periodista Enrique Redel, quien publicó en 1900 una monografía sobre San Rafael, uno de los documentos que se manejan para conocer los antecedentes.

Corre el 27 de junio de 1850. Un vecino de la calle de Enmedio llamado Fernando Rodríguez comparece en las Casas Consistoriales. Asegura que ha sido el guarda del Triunfo de San Rafael durante cinco años pero que el Obispado dejó de pagarle su salario en 1847. Le abonaba el prelado Juan José Bonel y Orbe (quien bendijo el cementerio de la Salud) al que sucedió Manuel Joaquín Tarancón y Morón, que es un personaje clave de esta historia. Enfadado, el vecino reclama al Ayuntamiento que tome cartas en en el asunto. Dice haber intentado devolver las llaves en el Obispado y nadie (ni el mayordomo, ni el provisor, ni el gobernador) ha querido recibirlas porque no había «motivos fundados» para que la Iglesia tuviese el dominio del monumento y el recinto. Las llaves se quedaron en custodia en el archivo público.

El 19 de agosto de ese mismo año, la Corporación municipal —«amiga del culto a San Rafael y del ornato público»— decide consignar una cantidad para la mejora del recinto para evitar su deterioro y que no estuviera sin vigilancia. La municipalidad concluye que se le pediría al Obispado que se «desprendiese los derechos que tuviera».

El 27 de agosto, afirma Redel, se recibe un oficio del obispo de Córdoba. Nada tiene que reprocharle a los planes consistoriales, afirma. De hecho, se mandata por la parte municipal a Francisco Portocarrero y Rafael J. de Lara a que negocien con la Iglesia una salida a la situación. Sobre todo, que se realice una donación por escrito.

«El obispo habíale contestado que no determinaba mejor su donación porque no tenía acción ni título alguno que justificase la propiedad del sitio y únicamente podía manifestar conformidad [a la donación]. La Corporación acordó entonces que el señor obispo diese su consentimiento por escrito. Y así se logró», cuenta Redel.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete