Investigación

Reconstruyen ocho siglos después la lengua romance de al-Ándalus

El historiador del arte por la Universidad de Sevilla, Pablo Sánchez Domínguez presenta un libro en el que recupera esta lengua que convivió con el árabe y que se dejó de hablar en el siglo XIII

El historiador de arte por la Universidad de Sevilla Pablo Sánchez Domínguez oyó hablar por primera vez, siguiendo el rastro de una búsqueda en Wikipedia , de que había una lengua derivada del latín que se habló en la España musulmana hasta ... el siglo XIII y que respondía al nombre de r omance andalusí . El descubrimiento le fascinó y comenzó a investigar en los ratos libres que le deja su empleo —es funcionario en el Museo del Prado —. Seis años después publicó ‘Origen y gramática del romance andalusí’ (Almuzara), en el que reconstruye esta lengua que se habló en al-Ándalus y que convivió con la lengua árabe oficial.

«No era la lengua de los cristianos de al-Ándalus, sino que la hablaba todo el mundo. Está documentado que Abderrarmán III la hablaba. El punto de partida de esta lengua es el latín que hablaban los visigodos, que se fue influenciando por el árabe. Se formó en torno al siglo IX y X y se deja de hablar en torno al siglo XIII. Durante todo el periodo árabe convivieron en al-Ándalus el romance andalusí y el árabe , salvo en los años del Reino de Granada, el único periodo en que se habló solo árabe», explica este historiador.

El romance andalusí fue redescubierta como lengua, según explica

Pablo Sánchez, en la web que ha creado para difundir esta lengua ( www.romandalusi.com ), a mediados del siglo XIX, aunque fue a partir de que «el hebraísta Miklos Stern publicara las primeras poesías escritas en esta lengua» cuando su estudio ha ido creciendo. De hecho, para su reconstrucción este historiador ha partido de las obras de especialistas como Francisco Javier Simonet, Álvaro Galmés de Fuentes, María Jesús Rubiera Mata o Federico Corriente .

De entrada, Pablo Sánchez explica que la convivencia de ambas lenguas en al-Ándalus, el árabe y el romance andalusí, era similar a lo que sucedía en el resto de reinos medievales europeos, como España, donde el latín se consideraba la lengua oficial y la lengua romance la hablaba el pueblo. La evolución y desaparición del romance andalusí tiene que ver con esta dicotomía, pues esta última se comenzó a considerar a partir del siglo X como una lengua de las clases bajas y de «gentes de baja formación».

«Con Abderramán III se inició la verdadera arabización. A nivel administrativo siempre había sido la lengua oficial, pero entonces el árabe comenzó a imponerse en la sociedad. Federico Corrientes —uno de los grandes arabistas españoles— decía que llegó un momento en que si no hablabas árabe mostrabas que tenías poca formación, algo que podía suceder hasta hace dos días con otras lenguas romances, como el gallego o el asturiano», indica. La evolución de esta lengua romance fue muy diferente a las del resto de España, pues «no tuvo las influencias que vinieron de Francia y la del árabe fue, en cambio, brutal en todos los sentidos, no solo en vocabulario, sino también en la formación de las palabras y las frases».

Mundo rural

Fue con los almohades cuando el romance andalusí se dejó de hablar y se perdió. «De no haber sido por los almohades, este idioma seguiría vivo, aunque hubiese quedado confinado en cuatro aldeas, como ha sucedido con otras lenguas romances. Pero, en cualquier caso, sería muy minoritario y circunscrito al mundo rural», añade.

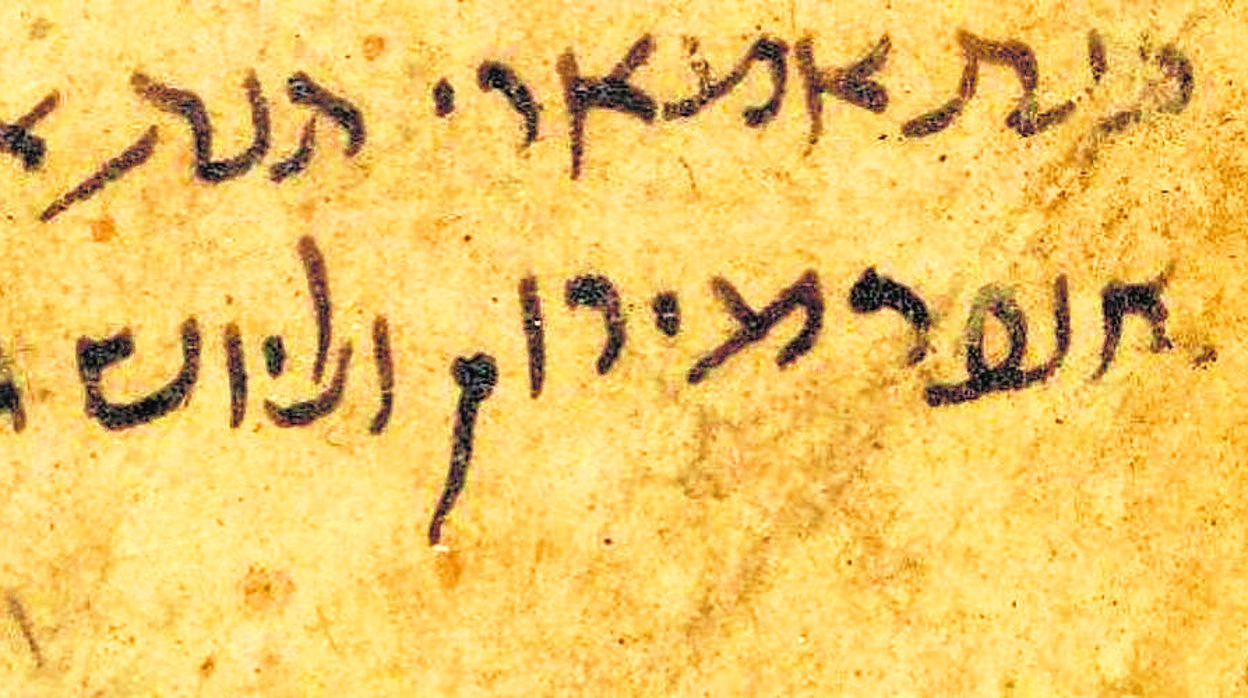

¿Cómo, entonces, ha podido reconstruir Pablo Sánchez una lengua que dejó de hablarse hace ocho siglos y cuyo uso estaba limitado, fundamentalmente, al ámbito oral ? La respuesta está, de un lado, en las jarchas , las breves composiciones líricas que cerraban los poemas en árabe denominados moaxajas; y, de otro, en la obra de los autores que escribieron en romance andalusí y cuya obra se conserva, como el rabino hebreo Yehuda Halevi y el musulmán Ibn Quzmán .

«La primera poesía que se ha documentado en toda la historia en una lengua romance, que está datada en la primera mitad del siglo XI, es un canto fúnebre en romance andalusí», señala. Para la reconstrucción de la lengua se ha basado en las jarchas, «que solían rematarse con un par de versos en romance andalusí»; las obras de los dos autores mencionados; y glosarios , como el que realizó consignando numerosos nombre de plantas «el botánico árabe Abuljair , que recogió nombres muy descriptivos».

Como Medina Azahara

A partir de los materiales conocidos, este historiador se propuso «reconstruir lo que no se conocía. Me vino la imagen de Medina Azahara y su salón de embajadores, que está reedificado con los elementos que se conservaban. Así que mediante el procedimiento de anafilosis técnica me puse a recuperar esta lengua. Llevo seis años, recuperando palabras y reconstruyendo otras , y aún no he terminado».

La publicación en la web de sus avances llamó la atención del editor Manuel Pimentel , quien le propuso publicar el libro «Origen y gramática del romance andalusí».

La repercusión del volumen ha sido limitada en el ámbito académico, aunque sí ha tenido más eco en lo que Pablo Sánchez denomina «creación de contenidos». Para empezar, este historiador ha traducido a esta lengua «El Principito» . El libro lo ha publicado una editorial alemana que pretende traducir a todas las lenguas esta obra de Saint-Exupéry. «Tiene incluso una traducción al jeroglífico egipcio», señala.

Además, el grupo Califato ¾ «quiere publicar una canción en romance andalusí». Aunque lo más ilusión le hace a Pablo Sánchez es «un proyecto junto a la cineasta Pilar Távora para realizar un docudrama sobre la vida de la poetisa cordobesa del siglo XI Wallada . Está en fase de enésima reescritura de guión y de búsqueda de presupuesto. Se rodaría en romance andalusí, como hizo Mel Gibson con el arameo».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete