ARTE E HISTORIA

Cenizas de San Julián: Lo que perdimos en el incendio

Es la memoria de cenizas de San Julián. Un patrimonio perdido por la irracionalidad. Hace ya ochenta y cinco años. Nunca más.

Trae el almanaque de enero la memoria de san Julián , el santo mártir que nació en Antioquía en el siglo II y que fue degollado junto a su esposa Basilisa tras ser arrojado a los leones. Un nuevo mártir de las persecuciones de Diocleciano cuyo culto acabaría teniendo gran devoción a partir del siglo VIII. En Sevilla tuvo desde la cristianización de la ciudad por Fernando III un templo propio, donde algunos vieron una posible mezquita precedente aunque el edificio que llega a nuestros días es, fundamentalmente, un templo gótico-mudéjar de primera mitad del siglo XIV, que conoció numerosas reformas a lo largo de su historia, como la de 1690-97, años en los que se reconstruyó la bóveda original del presbiterio, un siglo en el que también se añadió la torre campanario del edificio, en la zona de la cabecera.

Lugar de acogida de numerosas hermandades, algunas hoy tan vinculadas a otras collaciones como la Amargura o Pasión, san Julián es un templo de larga historia en la zona norte de la ciudad, siempre una de las más deprimidas económicamente según informaban los censos de pobres del siglo XVII , lo que no le impidió atesorar un enorme patrimonio artístico a lo largo de los siglos, especialmente por algunos mecenazgos nobiliarios que motivaron una riqueza que desapareció con el fuego. Apenas la portada principal, los muros y crujías, algunas lámparas votivas y rejas del presbiterio y algunas piezas que pudieron ser sacadas del templo. El resto, cenizas tras un fuego intencionado cuyo contexto mezcla los odios personales, las venganzas, el clima anticlerical que se vivía en algunos barrios en tiempos de la Segunda República y el enfrentamiento y bipolarización de la política, tanto local como nacional.

En las primeras horas del viernes 8 de abril de 1932 el templo se redujo a cenizas por las llamas de un incendio provocado. Un suceso profundamente estudiado y documentado por Emilio Balbuena, que reconstruyó la conmoción que produjo en la sociedad sevillana, llegando a ser motivo de discusión incluso en el Parlamento de la nación. El fuego se inició antes de las dos de la madrugada, siendo avistado por un vecino que paseaba por la calle Duque Cornejo y que avisó a bomberos y Guardia Civil, que encontraron taponada la boca de riego más cercana. Las llamas se iniciaron por la puerta lateral que da a la plaza de la Moravia, pudiendo el sacristán salvar algunos enseres de la sacristía. Pasadas las cinco el P. fray Sebastián de Ubrique, guardián del cercano convento de Capuchinos, consiguió, con la ayuda de los bomberos, salvar las formas guardadas en el Sagrario y la Inmaculada atribuida a Alonso Cano y a Martínez Montañés . Al amanecer, de la iglesia apenas quedaban sus muros y numerosos escombros. La hermandad de la Hiniesta perdió a sus titulares y la mayoría de sus enseres.

Todo apuntaba a un fuego intencionado. Pero esa misma tarde, en el Congreso de los Diputados de Madrid, el presidente Manuel Azaña, defendía que el incendio había sido fortuito. El cardenal Ilundain y el alcalde visitaron el escenario de la ruina la misma tarde. Según documentó el profundo estudio de Emilio Balbuena, el 1 de julio fueron detenidos como presuntos autores del incendio Antonio Lagares Binot, más conocido como “La Bizca” o “María Alba”, de 18 años y Rafael García Aguilar, alias “La Pinocha” o “Custodia Romero”, de 16 años, dos homosexuales del barrio que reconocieron la autoría del fuego y varios intentos para quemar otros templos. Diversos testigos certificaron que los dos detenidos habían adquirido la gasolina en la droguería de la misma plaza de San Julián. El juicio terminó con la absolución de ambos aunque el fiscal pidió para ellos más de trece años de reclusión para “La Bizca” y ocho meses para “La Pinocha”.

¿Qué patrimonio desapareció en San Julián? Un análisis profundo ocuparía numerosas páginas, quedando el estudio (por cierto, necesitado de una reedición) del profesor Hernández Díaz sobre edificios incendiados y saqueados previamente a la Guerra Civil. Por citar obras principales, habría que comenzar con sus portadas laterales, que jamás se recuperaron; especialmente llamativa era su portada lateral Sur, con arcos abocinados góticos y que daba al pasaje de las Moravias, identificable en antiguas fotografías del cortejo de la hermandad de la Hiniesta, ya que era el lugar de inicio del itinerario de la cofradía en los años iniciales del siglo XX.

Excepcional era el retablo mayor, reducido a cenizas, obra de Felipe de Ribas que había sido contratada en 1640. Estudiado a fondo por la doctora María Teresa Dabrío, el retablo principal de San Julián fue un eslabón importante en la etapa más productiva de Felipe de Ribas, que en 1639 había iniciado el retablo mayor del monasterio de san Clemente y que en 1641 también contrataba el de la Iglesia de san Pedro. Un retablo, el de san Julián, contratado por Francisco de Monsalve, cuya familia ostentaba el patrocinio de la capilla mayor del templo, con la intención de colocar a la primitiva Virgen gótica de la Hiniesta presidiendo el templo de san Julián . Una obra que se había prolongado en el tiempo por la muerte del escultor y que debió ser terminada por Francisco Dionisio de Ribas, según consta en el nuevo contrato que se firmó en el año 1647.

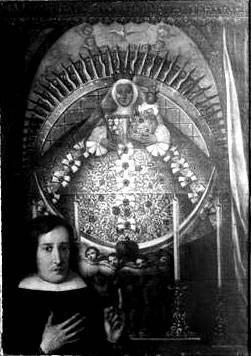

La obra final constaba de sotabanco, banco y tres cuerpos, el último concebido a modo de ático o remate, donde precisamente se situaría un Crucificado que en el siglo XIX se acabaría convirtiendo en la imagen titular de la renacida hermandad penitencial de la Hiniesta. El retablo incluía, además del camarín para la Hiniesta gótica, diversas columnas entorchadas y con decoración “de arpón”, “escudos, tarjas, serafines”, un gran relieve de la Encarnación, los habituales niños “atlantes”, guirnaldas de flores y frutas, y diversos elementos arquitectónicos. Todo despareció en el incendio, siendo una de las joyas la primitiva Virgen de la Hiniesta gótica, catalogada por Hernández Díaz dentro del grupo de imágenes catalanas de mediados del siglo XIV, obra de talla completa que en algún momento de sus historia sufrió algunas alteraciones en la talla para ser vestida con ropajes naturales, aunque se conservara la estructura general de la talla.

Según la tradición legendaria, había sido traída desde tierras catalanas por Mosén Per de Tous, para ser llevada a aquella ermita “junto a la puerta de Córdoba”, una historia de siglos que quedó reducida a un enorme trozo de madera ennegrecida, custodiada por aquellos que acudieron a apagar el incendio según se ve en las fotos que publicaron ABC o Mundo Gráfico, fotos que todavía impresionan ochenta y cinco años después.

Otra gran pérdida fue la imagen de la Dolorosa también titulada de la Hiniesta, obra sin documentar que los estudiosos de la época atribuían a Martínez Montañés aunque sin base documental alguna , basándose en su excepcional calidad artística, imagen que conoció algunas de las innovaciones del arte de Juan Manuel Rodríguez Ojeda en la vestimenta de dolorosas , y cuyo candelero carbonizado entre las ruinas del templo fue la foto más impactante de las que se publicaron en aquellos días. Cerrando el núcleo devocional de las imágenes perdidas en el incendio habría que citar la talla de Santa Lucía, con hermandad propia, que provenía de la cercana parroquia de Santa Lucía, clausurada al culto en la Revolución de 1868 o la imagen de la Virgen del Rosario , titular de una histórica hermandad que vivía un proceso de revitalización desde comienzos de siglo.

Entre el patrimonio perdido de San Julián destacaba un retablo de enorme valor atribuido por José Gestoso y otros autores al taller pictórico de Alejo Fernández, aunque las fotografías conservadas no permitan más valoraciones, por lo que estaríamos ante un conjunto de los primeros años del siglo XVI. Era una obra dedicada a la figura de la Virgen María y contaba con las escenas pintadas del Nacimiento, la Circuncisión del Niño Jesús, la Presentación en el Templo, los Desposorios, la Adoración de los pastores y la Anunciación. La otra gran pintura desaparecida en el incendio fue una gigantesca representación de san Cristóbal situada en los muros de la nave de la Epístola , obra que seguía la tradición de las representaciones del legendario santo en un tamaño colosal, que permitiera su contemplación por los fieles para librarles de la muerte en el día.

Estaba firmada por Juan Sánchez de Castro en el año 1484 y suponía uno de los escasos ejemplares de los orígenes de la escuela sevillana de pintura de la Edad Media. En zona cercana un lienzo del siglo XVII con el tema del martirio de San Julián solía ser atribuido por les eruditos del siglo XIX al taller de Juan de Roelas.

El análisis de las fotografías conservadas en el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla permite recordar la presencia de otros retablos laterales, como el de rocalla que acogía la imagen de San José, otro de columnas salomónicas, bancos de la hermandad sacramental o numerosas pinturas y objetos litúrgicos que fueron consumidos por el fuego.

Es la memoria de cenizas de San Julián. Un patrimonio perdido por la irracionalidad. Hace ya ochenta y cinco años. Nunca más.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete