¿Por qué y en qué momento de la historia llegaron las capas a las túnicas de nazarenos de la Semana Santa?

La introducción de la capa en el hábito nazareno se produjo a mediados del siglo XIX, tras la reestructuración corporativa y estética de nuestras hermandades, que apostaron por la evolución compositiva del atuendo independizando la alargada cola de la túnica, aunque el estilo de capa juanmanuelino no se instauró hasta 1888

En el ropaje penitencial usado en Italia por la población durante la Edad Media , en las procesiones de rogativas para implorar el cese de las epidemias mortíferas de peste, parece encontrar el origen del hábito de los nazarenos de nuestra Semana Santa el historiador don José Bermejo y Carballo . Un buen número de hermandades sevillanas mantienen todavía las túnicas de ruan con alargada cola como hábito penitencial de sus nazarenos, siguiendo así el primitivo modelo de aquellos trajes penitenciales. De una túnica de amplio vuelo y sogas de esparto, según las descripciones del Abad Gordillo en el Siglo de Oro, el nuevo hábito nazareno pasó a quedar ajustado al talle con cinturón de esparto, y recogerse en el brazo la alargada cola. Así la vistieron, por ejemplo, los cofrades del Cristo de San Agustín en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la evolución compositiva del atuendo resultó inevitable, después de que las medidas correctoras editadas contra el uso de determinadas prendas del hábito, en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen, así como la nueva mentalidad liberal del siglo XIX, hubiesen restado funcionalidad al desarrollo del acto penitencial en la calle.

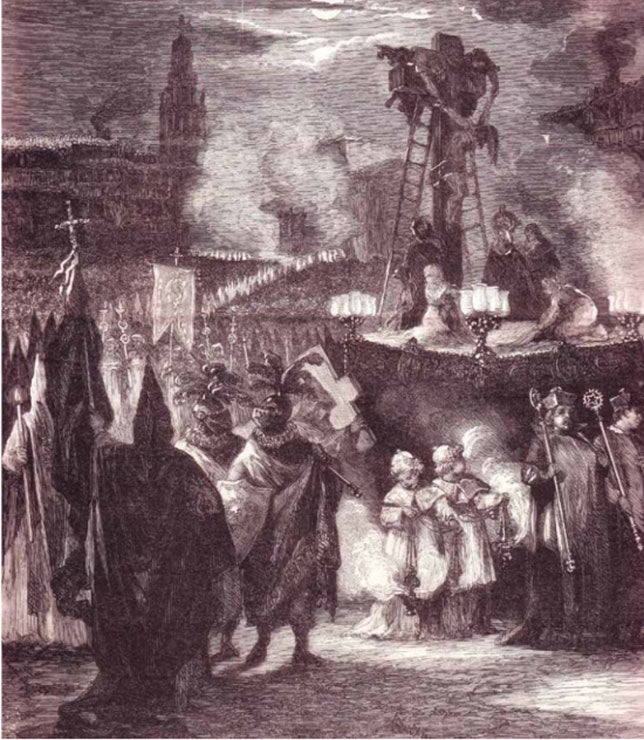

Quinta Angustia. Xilografía de F. Moller (1869) Cortesía de J.C. Martínez Amores

Quinta Angustia. Xilografía de F. Moller (1869) Cortesía de J.C. Martínez Amores Capirote alto y antifaz

Las primeras hermandades, cuyos nazarenos comenzaron a emplear los capirotes altos, parece ser que fueron las del Silencio y la Hiniesta. Según sus antiguas Reglas, los penitentes de estas corporaciones lo usaban ya a mediados del siglo XVI. Lo consigna así el analista sevillano, Juan Carrero Rodríguez. Una Real Cédula de 1777 prohibía que los penitentes se cubriesen el rostro en el transcurso de la procesión. Aquel dictamen lo hicieron cumplir escrupulosamente en Sevilla las autoridades eclesiásticas y civiles, aunque hicieron la vista gorda y permitieron alguna que otra concesión. Tras el Trienio liberal, las cofradías de la capital se llevaron algunos años sin salir. Cuando retornaron, algunas como el Silencio, Gran Poder o el Amor consiguieron la autorización preceptiva para que sus nazarenos pudiesen realizar la estación penitencial con el antifaz puesto. Por correlación, en poco tiempo quedaron autorizadas también las demás para que todos los nazarenos llevasen las caras tapadas con el antifaz. No obstante, aquella medida de corte ilustrado llegó a alcanzar tanta vigencia en su momento que, a inicios del pasado siglo XX, los nazarenos de algunos pueblos de la provincia de Sevilla, como Marchena o Los Palacios, todavía llevaban las caras descubiertas.

Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad. Xilografía de A. Bellenguer, 1890. Cortesía de J.C. Martínez Amores

Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad. Xilografía de A. Bellenguer, 1890. Cortesía de J.C. Martínez Amores Hermandades de capa

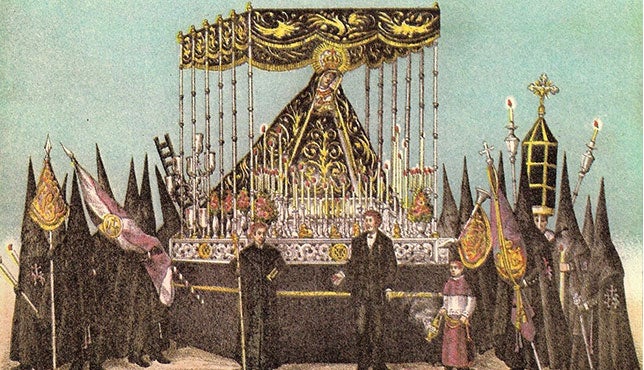

Nazarenos de la Quinta Angustia en el desaparecido paso del Dulce Nombre de Jesús / Cromolitografías de M. Grima. Sevilla, 1884

Nazarenos de la Quinta Angustia en el desaparecido paso del Dulce Nombre de Jesús / Cromolitografías de M. Grima. Sevilla, 1884 Fue en 1856 cuando se planteó formalmente poder acortar la cola de las túnicas, gracias a la introducción de la capa. Esta nueva pieza suelta, abierta por delante, que los nazarenos llevaban sobre los hombros por encima de la túnica, facilitaba sobremanera el movimiento de quienes la vestían.

Fue la Quinta Angustia la primera hermandad en aprobar su incorporación. Los dirigentes se decantaron por elegir el color crema, aunque sobre ella habría de figurar el anagrama «JHS» señalado en rojo. El morado para la túnica, complementada con escapulario y cíngulo del mismo color. En el acuerdo de la hermandad se incluyó, además, que los nazarenos llevasen calcetín blanco y zapato negro con hebillas. De los pies descalzos y sandalias de esparto, algunas hermandades pasaron a instaurar en sus nazarenos un vistoso calzado. El estreno del nuevo conjunto tuvo lugar el Jueves Santo, 9 de abril de 1857. Aquel año, en el que la hermandad recibió el título de Pontificia, se estrenaron también las medallas para sus hermanos. Si bien, volvió a recuperar diez años más tarde las antiguas túnicas, por lo que se supone que la capa pasó a ser morada en 1867, el mismo año en el que probablemente el escapulario terminó fundiéndose con el antifaz.

Nazarenos de la Virgen de Loreto de San Isidoro / Cromolitografías de M. Grima. Sevilla, 1884

Nazarenos de la Virgen de Loreto de San Isidoro / Cromolitografías de M. Grima. Sevilla, 1884 La segunda en incorporar la capa fue la Carretería tres años después, concretamente en 1861. Algunas hermandades comenzaron entonces a adoptar, gradualmente, esta nueva uniformidad para sus nazarenos. Los de Montesión pasaron de lucir túnica larga de cola a usar la capa en 1864. La incorporó negra, en memoria del hábito dominico por el vínculo establecido con los frailes del convento donde radicó. Esta modificación la autorizó el arzobispado, después de haber sido solicitada por la hermandad y de que esta elaborase un reglamento interno que regularizase el concurso de los penitentes en la procesión de Semana Santa.

Al año siguiente, la Sagrada Mortaja pidió permiso a la autoridad eclesiástica para incorporar también el estreno de la capa. El arzobispado concedió el beneplácito para ello y el estreno se hizo realidad el Viernes Santo, 30 de marzo de 1866.

Continuó con aquella moda las Tres Caídas de San Isidoro, en 1882 , aunque con el pasar de los años retornó al primitivo.

Estandarte y nazarenos de Montesión / M.J. LÓPEZ OLMEDO

Estandarte y nazarenos de Montesión / M.J. LÓPEZ OLMEDO Capa de estilo macareno

En 1888 se sumó a esta corriente renovadora la hermandad de la Macarena , como sexta cofradía en hacerlo. Se solicitó autorización para que sus nazarenos pudiesen vestir capa de color blanco, según el diseño realizador por Juan Manuel Rodríguez Ojeda . Se trataba de una capa de lana completamente circular, fijada al cuello con un encaje de borlón, que lucía el escudo de la hermandad, bordado, en el antebrazo izquierdo. El genial Rodríguez Ojeda consiguió unir la capa y el terciopelo en el hábito. Aquel diseño de capa creó un nuevo estilo que ha llegado hasta nuestros días, aunque con ciertas variaciones, conociéndosele como capas macarenas o juanmanuelinas.

A partir de 1914 se registra cierta irrupción en el uso de esta nueva prenda. Aquel año la incorporó la Hiniesta en los nazarenos que acompañaban el paso de palio –del mismo color y calidad que las de la Macarena–, según expresan las actas de la propia hermandad.

Toda aquella renovación textil y estética en el atuendo penitente de las hermandades sevillanas fue captada, con gran profusión en 1924 , por el pintor Francisco Hohenleiter, el autor que dedicó parte de su obra a recrear la insólita uniformidad penitencial de los nazarenos de Sevilla.

Cruz de Guia de la Macarena junto al Hospital de las Cinco Llagas

Cruz de Guia de la Macarena junto al Hospital de las Cinco Llagas Noticias relacionadas

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete