El faro de Chipiona: la luz que se vigila desde Sevilla

La Autoridad Portuaria de Sevilla gestiona el faro más alto de España desde hace casi tres décadas por marcar el inicio del canal de navegación del río Guadalquivir hasta la capital andaluza

El Puerto de Sevilla rehabilita el faro de Bonanza de Sanlúcar

La gestión del faro de Chipiona por parte de la Autoridad Portuaria de Sevilla, en virtud de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992, va camino de cumplir las tres décadas. Esto es, la luz del faro más alto de España se vigila desde Sevilla y la razón radica en que supone la primera señal marítima del canal de navegación del río Guadalquivir.

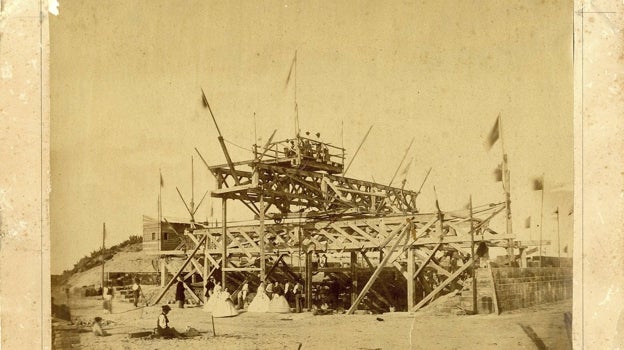

El faro de Chipiona, como el de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda, que también gestiona el Puerto de Sevilla, fue construido bajo la dirección del ingeniero Jaime Font, iniciándose los trabajos el 30 de abril de 1863. El director de esta obra de ingeniería de alto nivel recibió en 1869 la Cruz de Isabel la Católica y también fue condecorado el contratista de las obras, Antonio Lazo, «por el celo e inteligencia que han demostrado en la ejecución de dicho faro».

El faro se construyó porque los navegantes de mediados del siglo XIX demandaban una señal que marcara el peligro del Bajo de Salmedina (localizado a una milla náutica frente al faro) y La Barra (un bajo arenoso y de piedra ostionera situado entre Chipiona y Sanlúcar de Barrameda), donde solían encallar los barcos que se aventuraban a entrar en él.

Por este motivo, y desde tiempos muy remotos, el faro de Chipiona ha marcado la entrada al Guadalquivir para que los buques puedan acceder al puerto de Sevilla, el único puerto marítimo de interior de España, como recuerda la Autoridad Portuaria.

El faro, entonces, es la primera de las señales marítimas de la vía navegable del Guadalquivir, en cuyo curso hasta Sevilla existen varios tipos de señales marítimas: boyas, balizas y enfilaciones, que han sido desde un principio una pieza fundamental en la navegación. Su ayuda a la hora de enfilar los barcos las hace imprescindibles para alcanzar el puerto de Sevilla.

Además del faro de Chipiona y el faro de Sanlúcar, un total de 99 boyas, 34 balizas y cinco enfilaciones guían con seguridad al navegante. Todas estas señales marítimas están operativas las 24 horas al día y los 365 días al año.

Digitalización del Guadalquivir

El puerto de Sevilla está situado en el interior del territorio, a unos 89 kilómetros de la costa, y la navegación por el Guadalquivir viene marcada por el régimen de mareas, de forma que los buques navegan por la canal coincidiendo con la pleamar. Para conocer el horario de las mareas, cada año el Instituto Hidrográfico de la Marina publica las tablas de marea con los datos de Chipiona, Bonanza y Sevilla.

Precisamente la Autoridad Portuaria de Sevilla trabaja en un proyecto de digitalización del Guadalquivir mediante sensores que ofrecen datos de la canal de navegación en tiempo real. A través del proyecto europeo AIRIS, este organismo monitoriza parámetros como la altura de la lámina de agua, las corrientes y mareas, y la calidad de las aguas.

AIRIS aporta una mayor información del tráfico de la ría (sobre las características de los barcos y sus cargas, detecta posibles obstáculos a la navegación, etc.) y facilita la gestión del tráfico optimizando los recursos, tanto materiales como humanos. Todo ello favorece una coordinación más eficiente de las operaciones portuarias, así como con los diferentes actores que participan en la navegación.

322 escalones

El faro de Chipiona está considerado el más alto de España, con 60 metros de altura de la torre, y uno de los más altos del mundo. La altura del plano focal alcanza los 69 metros sobre el nivel medio del mar en Alicante (escala de altura instituida en el reinado de Isabel II para fijar los niveles de altura en España).

Para llegar hasta la linterna hay que subir 322 escalones y el haz de luz alcanza 25 millas náuticas (45 kilómetros) emitiendo destellos blancos de 0,3 segundos cada diez segundos.

Está construido con roca ostionera, mezcla de conchas y arena, extraída de la playa de las Canteras, de Chipiona y Rota, y en su exterior lucen losas de Tarifa y materiales procedentes de Sierra Carbonera, entre los municipios de San Roque y la Línea de la Concepción, en Cádiz. Cuando el faro se estaba construyendo, después de las duras jornadas de trabajo, el ingeniero Jaime Font daba clase de geometría a los canteros gallegos, para que al día siguiente el corte de la piedra y la curvatura fueran perfectas. Su torre es hueca con escalera de caracol y está inspirada en las columnas conmemorativas romanas.

Su lámpara estuvo primero alimentada por aceite de oliva y, posteriormente, por parafina y petróleo. En 1916 se sustituyó el antiguo alumbrado por una instalación a vapor de petróleo. La linterna actual luce desde 1964, es aeromarítima y tiene 3,5 metros de diámetro. Desde el año 1999 el faro cuenta con una lámpara de halogenuros metálicos de 1.000 vatios de potencia y con una baliza de emergencia. Aún conserva el basamento de mercurio, sobre el cual flota la lente, y la máquina de relojería con contrapeso.

Mar y aire

Una de las características del faro de Chipiona es su condición de faro aeromarítimo. Su haz de luz ilumina horizontal y verticalmente, sirviendo así de ayuda también a los aviones de la Base Naval de Rota.

Desde su inauguración en 1867 nunca ha dejado de funcionar, salvo en 1898 durante la Guerra de Cuba y en la Guerra Civil española, que estuvo apagado tres años.

Torre de Cepión

La historia de ese rincón de la costa gaditana y la navegación tiene su origen en el siglo I a.C. Fue entonces cuando se construyó un faro de grandes dimensiones en la zona de la roca Salmedina, similar al Pharos de Alejandría, para marcar la entrada al Guadalquivir. Estrabón y Pomponio Mela lo denominaron Caepionis Turris y más tarde sería llamada Torre de Cepión, de donde proviene el nombre de Chipiona, según recuerda la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Cuando Sevilla era Puerto de Indias, las naos procedentes del Nuevo Continente quedaban fondeadas frente a Chipiona, esperando la marea, igual que hacen hoy día los buques mercantes con destino al puerto de Sevilla.

A finales del siglo XIX la ría del Guadalquivir y la broa contaron con balizamiento nocturno. El primer proyecto de este tipo se aprobó en septiembre de 1899 y comprendía la instalación de 14 boyas luminosas en la broa y cinco en la región baja de la ría. Se trata de un proyecto impulsado por el ingeniero Luis Moliní Ulibarri, instalando boyas luminosas basadas en el sistema Pintsch, que consiste en un gas comprimido derivado del petróleo que se almacenaba en el flotador de la boya, contando con un fanal con lente de Fresnel que generaba una luz fija, siendo necesario recargarlas cada noventa días.

Los avisos a navegantes de boya apagada se daban a conocer desde el Castillo del Espíritu Santo, en Sanlúcar de Barrameda, izando una bola esférica de día y un fanal durante la noche. Estas boyas permitieron por primera vez el paso de buques por la desembocadura del Guadalquivir durante la noche.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete