Academia de Bellas Artes

Los tres hitos del urbanismo sevillano en el siglo XX

José María Cabeza, exdirector del Alcázar, desgrana la transformación de la ciudad en torno a tres fechas claves: 1930 con la clausura de la Exposición Iberoamericana, 1961 con la riada del Tamarguillo y 1992 con la Exposición Universal

La transformación urbana de Sevilla en el siglo XX se puede sintetizar en tres fechas claves que resumen todo un siglo, aunque sus efectos y sus precedentes abarcan prácticamente la centuria: 1929, 1961 y 1992, con una curiosa –y hasta cierto punto asombrosa– ... cadencia de de tres décadas para cada intervalo. Este planteamiento es el que ha plasmado el aparejador José María Cabeza , antiguo director del Alcázar, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría , leído ayer.

En realidad, esas tres fechas claves resumen el siglo XX por entero en Sevilla: el alumbramiento de un estilo arquitectónico propio, el regionalismo , en torno a la Exposición de 1929 ; la gran expansión residencial motivada por la riada del Tamarguillo al inicio de la década de los años 60; y las grandes obras de infraestructura ligadas a la Expo92 .

La transformación que se opera en Sevilla a raíz del desmadre del Tamarguillo es la que tuvo mayor repercusión en la vida de los sevillanos, porque se trató de un cambio de escala en la percepción de la misma ciudad como no se dio en el ensanche hacia el sur de la Exposición del 29 ni en el salto metropolitano de la Exposición del 92.

El propio Cabeza lo expuso a modo de corolario al final de su disertación: «Estos tres acontecimientos del siglo XX originaron en la ciudad de Sevilla una sustancial evolución morfológica, si bien la riada del Tamarguillo causó, además, una importante transformación sociológica ».

Cifras apabullantes

La magnitud de las cifras no deja lugar a dudas sobre el impacto que tuvo esa catástrofe natural sobre el urbanismo hispalense: «Entre 1961 y finales de 1976 se habían construido en torno a 84.000 viviendas sociales . Fueron, por tanto, años de frenético impulso de la vivienda social siempre muy por detrás del déficit acumulado. De esas viviendas citadas, 44.455 fueron promovidas por el Estado a través de la Obra Sindical del Hogar y con la financiación del Instituto Nacional de la Vivienda y algo menos de 40.000 por el Real Patronato de Casas Baratas, el Patronato Municipal de la Vivienda y el sector inmobiliario privado».

La relación de nuevos barrios alumbrados por la Obra Sindical del Hogar (el instituto franquista contra la escasez de viviendas en las ciudades españolas) en los tres lustros posteriores a la inundación todavía hoy impresiona: los barrios A, B, D y E del Polígono de San Pablo entre 1965 y 1971 más el barrio C a partir de 1972 una vez liberado el espacio de las casitas bajas, donde hoy está el pabellón de Deportes; Santa Genoveva, Madre de Dios, Nuestra Señora de los Reyes, el Tardón, Ave María, Felipe II, Polígono Norte, Polígono Sur, Juan XXIII, Nuestra Señora del Rocío y Fátima .

El Real Patronato de Casas Baratas construyó, a su vez, más de nueve mil viviendas en las barriadas de Torreblanca la Nueva, Tercia, Pío XII, los Pajaritos, la Candelaria, Nuestra Señora del Carmen y Nazaret . Y el Patronato Municipal de la Vivienda (actual Emvisesa) edificó viviendas en la Barzola, la Candelaria, Prado de San Sebastián, el mercado de entradores, Sector Sur, Huerta del Rey, la Corza, Nuestra Señora de la Oliva, Pino Montano y otros sectores.

No sólo vivienda social. El Consejo de Ministros del 10 de febrero de 1968 «le otorgó a Sevilla una línea especial de créditos a favor de inquilinos de fincas ruinosas , con carácter excepcional. La medida se convirtió en un dispositivo ágil, eficiente y rápido que en un tiempo récord propició la solución a cientos de familias» que acabaron mudándose a las barriadas en construcción de Alcosa o Rochelambert .

Más de 11.000 damnificados

La intervención de José María Cabeza como académico de número estuvo trufada de datos interesantísimos sobre el problema de la infravivienda en aquella Sevilla asolada por la riada del arroyo Tamarguillo cuyas aguas se enseñorearon de 552 hectáreas anegando 4.172 viviendas, destruyendo 1.603 casas y dejando gravemente dañados 1.228 edificios. En suma, 11.744 damnificados a los que hubo que evacuar (y acomodar) de urgencia.

Pero no era sólo la acción devastadora del Tamarguillo. Su desbordamiento vino a agravar los problemas de chabolismo que presentaba Sevilla , con las tasas de infravivienda más altas de toda España durante décadas. En su discurso, José María Cabeza relacionó los asentamientos más reconocibles de aquellos años: la carretera Amarilla ; el Plantinar ; la Cartuja ; la huerta de los Granados ; el Haza del Huesero y el Charco de la Pava ; el Rincón de la Mosca en la calle Febo; las tapias de Cobián , al norte de la Macarena; Quintillo , lindando con la Universidad Laboral; la huerta de López , en el Patrocinio; el almacén de duelas en Ramón y Cajal ; los suburbios de los Ángeles y San Gabriel , en los accesos al puerto Oeste; la barriada Laffitte en Los Remedios; el barrio Máquinas en el Tejar del Mellizo; y la huerta de Buenavista en San Jerónimo.

Sevilla tuvo que recoger, primero en alguno de los veinticinco refugios existentes, y luego trasladar a nuevos hogares a 18.720 familias desahuciadas de sus casas por orden judicial o informes técnicos de ruina sobrevenida. «Los corrales de vecindad eran auténticos hormigueros humanos donde, en la mayoría de los casos, las repetidas inundaciones habían acelerado su deterioro y hacía imposible su habitabilidad».

En su disertación de ingreso en la Academia, resaltó la labor de su propio padre, Gregorio Cabeza , responsable de la política de reasentamiento de los damnificados por la rotura del dique de contención del arroyo Tamarguillo en la tarde del 25 de noviembre de 1961. «No sólo se involucró personalmente para dar solución a muchos problemas familiares que se generaron con la pérdida de viviendas, debido a la riada y al hundimiento de una parte significativa del caserío sevillano, sino que luchó contra la especulación de la época con los solares vacíos y las casas abandonadas », dejó dicho de su progenitor, hombre clave desde la Secretaría de Viviendas y Refugios para el alojamiento provisional de hasta 115.000 personas de las 440.000 que habitaban la ciudad.

La Exposición del 29

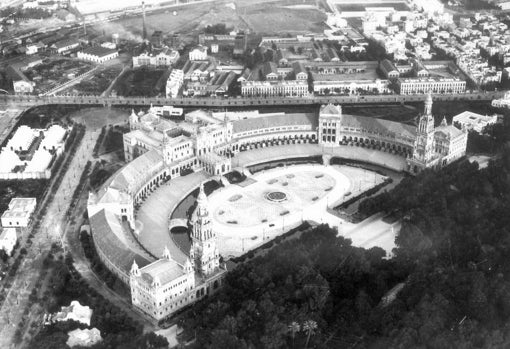

Respecto de la Exposición Iberoamericana , José María Cabeza destacó que «supuso para nuestra ciudad la urbanización de la primera zona periférica contemplada bajo criterios racionales, emanados fundamentalmente de la moderna concepción del urbanismo». Nervión, el Porvenir o Heliópolis (los hotelitos del Guadalquivir) surgieron entonces conforme la ciudad se estiraba hacia el sur.

Pero también intervenciones decisivas en el casco histórico como la puerta de Jerez, la alineación de la calle San Fernando , la apertura de la avenida de la Constitución o el pintoresquismo del barrio de Santa Cruz . Surgieron algunos núcleos de población para albergar los obreros atraídos por la vorágine constructiva de la época, en contraposición con la hambruna del campo feraz, como el barrio León, el Cerro del Águila (el cortijo de Maestrescuela) o el Tiro de Línea .

Y la aparición del regionalismo arquitectónico con Aníbal González a la cabeza: «Se forjó un estilo auténticamente popular ajeno a corrientes novedosas, pero identificativo de una ciudad concebida como magno escenario para el certamen y que, en gran medida, caracterizaría a Sevilla hasta nuestros días».

Exposición Universal de 1992

La última parte del discurso se centró en la Exposición Universal de 1992 en la isla de la Cartuja surgida de la corta hidráulica en respuesta precisamente a la riada del Tamarguillo. «No se limitó a actuaciones concebidas en su propio recinto de la isla de la Cartuja, sino que consiguió que la nueva dársena se valorara como una pieza urbana, expresión de su propio valor específico que hay que considerar como un hecho altamente positivo», destacó José María Cabeza después de desgranar las grandes operaciones urbanísticas ligadas al certamen: autopistas, puentes, ferrocarril, aeropuerto, rondas interiores, Chapina...

El nuevo académico de número también llamó la atención sobre las diferencias de gestión entre ambas exposiciones en Sevilla: « La Exposición Iberoamericana se despliega desde lo local hacia lo estatal, mientras que la Exposición Universal se inicia en el Estado para culminar en lo local y autonómico. A mi parecer, solamente tuvieron en común su ubicación: las dos márgenes del río Guadalquivir».

Cabeza concluyó expresando un deseo: «Confiemos que la presente centuria se rija por otros cánones más próximos a la racionalidad desde un profundo conocimiento de la ciudad y de su natural evolución urbana». Así sea.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete